0178960

このフォームからは投稿できません。

| 1: 六月灯は鹿児島だけ / 2: 久しぶりの渋谷おはら祭りでした (1) / 3: 天皇とエリザベス (11) / 4: 私の為に作られたビール (13) / 5: 三反園さん異例の自民党へ (18) / 6: さざれ石の如く日本は変わらない (13) / 7: 「人の命は地球より重い」のルーツは (10) / 8: 「はらみちゃん」正しくは (19) / 9: 新生山川小学校閉校 (8) / 10: 山川小学校閉校 (13) / 11: 鹿児島は玉子消費日本一 (5) / 12: 貧乏人の贅沢 (41) / 13: マスコミの嘘を見抜く力を (39) / 14: 当体蓮華 (13) / 15: 私の「わび・さび」感 (6) / 16: コロナウィルス対策を1日も早く (36) / 17: 「手打ちそば」の手打ちとは (23) / 18: 新年明けましておめでとうございます。 (12) / 19: 武漢コロナ (36) / 20: 山川 28会 東京同窓会 (1) / 21: 人助け世界最下位日本の報道を斬る (14) / 22: 令和も。。 (2) / 23: 渋谷おはら祭りが開催されました (38) / 24: 2019夏 (18) / 25: 屋台村 (7) / 26: おもてなし (10) / 27: 健康 (18) / |

[ 指定コメント (No.1480) の関連スレッドを表示しています。 ]

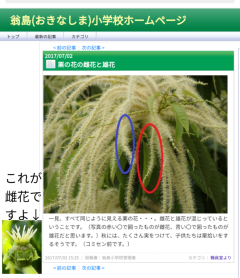

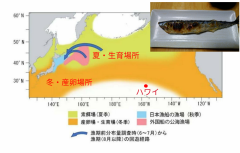

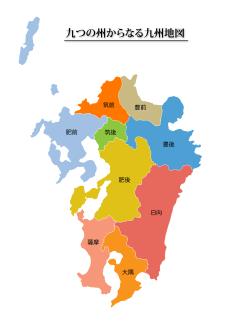

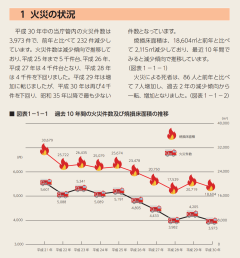

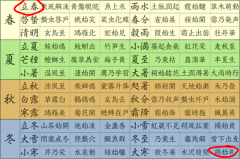

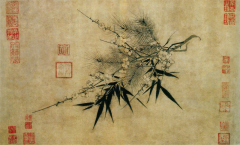

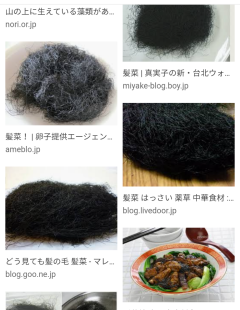

夕方、絹雲らしきものが・・・秋の気配です。 夕方、絹雲らしきものが・・・秋の気配です。日本はずっと太平洋高気圧に覆われたままで、 今日も最高気温33.5度。でも週末から最高気 温が30度を、最低気温が20度を下回る予報で、 やっと秋到来です。 どなた様も、酷暑の中、口を塞いでの夏、お 疲れ様でございました。  近所の栗畑で栗の花が満開でした。普通は初夏、 近所の栗畑で栗の花が満開でした。普通は初夏、梅雨入りの頃咲くのですが何故か実りの秋に、そ れも少しだけ狂い咲きという感じではなく、畑が フルに満開です。ただ、雌花は捜した中では1個し か見つかりませんでした。更に不思議なことは、 咲いているのは栗畑の北側半分だけ。南側は花芽 さえ付けていないのです。 私はこの現象を今まで見たことはありません、秋 に少しだけ花を付ける桜はありますが。ネットに も専門的な書き込みは無く、2007年、2010年に 少しの花が咲き、いずれの夏も猛暑だったと書い てあるブログ2件あっただけです。 肝心の実は大きくたわわに豊作です。ひょっとし たら来年不作になるのかもしれません。  ところで、こんな栗の花の珍現象をネットで調べ ところで、こんな栗の花の珍現象をネットで調べていましたら、面白いサイトを発見しました。小 学校のホームページに掲載されている栗の花の画 像です。 雄花と雌花の紹介ですが、真っ赤な嘘。 「一見、すべて同じように見える栗の花・。雌花 と雄花が混じっているということです。(写真の 赤い〇で囲ったものが雌花、青い〇で囲ったもの が雄花だと思います。)」 未だに訂正されていないのは、小学校の先生達も 気付いていないのか、誰も見ていないのか。 おい!日本、大丈夫かよ。 で、当のHPに通報しましたら、その夕方に女の先 生から返事があり、「掲載したのは今は退職され ている校長先生で、訂正記事を、今後掲載してい くつもりで進めます」ということでした。 「猿も木から落ちる」と言いますか、絶対乗り越 えることの出来ないと思っていた校長先生も、俺 と同じレベルだということがわかって、妙にほっ こりしました。 先生達も大変だ。頑張ってほしい。  じっと見つめると品のある雑草です。「日本全土 じっと見つめると品のある雑草です。「日本全土に分布する蔓性の多年草」なんだそうですが、山 川では見かけませんでした。 短歌や俳句に詠まれることもなく、人知れず、で も艶(あで)やかです。 名前がブサイクだからでしょうか、地下茎が芋に なっているのですが、ガガとは茨城あたりの方言 でスッポンのこと。葉っぱが似ているからだとか。  彼岸花がやっと満開です。 彼岸花がやっと満開です。いつもなら、どんなに暑い夏であっても、お彼岸 の前には必ず咲いて「墓参りだよ」と教えてくれ ていたのですが、今年はなんということでしょう 10日も遅れて咲いた。我が家の外塀に咲く彼岸花 は、いつもなら2〜30本咲くのですが、今年は2本 だけしか咲いていません。 【画像】秋の夜長に蟋蟀(コオロギ)ならぬ蟷螂( カマキリ)。二つとも難しい漢字だなぁ。 「蟋蟀」(コオロギ)は昔キリギリスと呼ばれてい た、というのを学校で習ったことを思い出しまし た。で、キリギリスはハタオリと呼ばれていたの です。ネーミングはどうも、その音色から来てい るようなのです。 9月から10月へ、たった一ヶ月の違いですが、涼 しさから寂しさへ、聞く側の感性も変わっていく のは面白いです。  我が家はやっと初サンマ。それも待ちきれずに高い 我が家はやっと初サンマ。それも待ちきれずに高いのを買いました。 例年ならこの時期はスーパーでは100円以下で、散 々食べて、もうそろそろ飽きる頃なのですが、今年 は超不漁みたいです。 春の鰹もそうでしたが、山川から送られてきた腹皮 はいつものカツオではなく、シビ(きはだまぐろ)で した。秋はサンマまで。あの中国ヤローのせいだと 思っていましたら、そうでもないようです。 元々回遊魚のサンマは太平洋上、ハワイの北部で夏 を過ごし、秋になると東西に分かれて南下し産卵す る。この時、西ルートが日本近海を通るのですが、 ちょうど北海道のはるか東の公海上で中国船などが 先にサンマをとる。と言っても、その量は日本近海 の日本船の漁獲全てを含めても、回遊量全体の1割 程度ということです。 ですから、不漁の主な原因は時代的な回遊量の変遷 によるもので、1960年代は今より不漁だったそうで す。今年は回遊の先陣は少ないものの、後陣は多い というのが調査でわかっているので、晩秋にかけて は期待できそうです。  「九州は7県なのに何故九州と呼ぶの」というニュ 「九州は7県なのに何故九州と呼ぶの」というニュースがありました。州とは飛鳥時代の「律令制」に 基づく日本の地方行政区分のことだそうです。 ところで今年は令和2年。「元号なんて止めちゃえ」 という声もありましたが、日本がキリスト教の国で あるならまだしも、日本が日本であることの証が元 号でもあるわけです。 最初の元号は「大化」(645年)です。令和はそこか ら数えて248番目。 それまで豪族が争っていたこの国を、仏教の平和理 念で統一するという大化の改新が断行され、天皇を 中心に「日本」という国号と「天皇」という称号の 使用が始まったわけです。 <余談ですが、仏教がなかったら日本という国も無 かったのかもしれません。争ってばかりで、どこぞ の属国になっていたのかも。なのに、神道=天皇と 思い込まされている現状も変かな。薩摩の廃仏毀釈 が元凶かもです> (つづく)  「物の始まりが一ならば国の始まりが大和の国、 「物の始まりが一ならば国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右 衛門なら・・・寅さんの口上です。 九州の9つの前もあったのです。それが、この寅さ んの「国の始まりが大和」、その時代は4つでした。 神話の世界に繋がっていきます。4つの国があった というよりは、そんな地域があったという感じです。 肥の国というのは今の長崎と熊本ですがそれが一つ の経済圏、海で隔てられているのに!?と思うのです が、昔は陸路より海路の方が結びつきは強かった。 山川と根占のように。故山元君の先祖が根占からや ってきたと思われるように。 (山元君の件に関しては当掲示板「渋谷おはら祭20 19.7.13以降を参照」  当初は経済的結びつきであった4つの地域が、やが 当初は経済的結びつきであった4つの地域が、やがて大和朝廷の大化の改新で行政区画としてしっかり と9つの国(州)に決められていきます。そして、行 政の役割も果した国分寺がそれぞれの地域にシンボ ル的に建てられる。 ここで私が注目しているのは、九州の9つの国分寺 は理解できるのですが、それにプラス壱岐と対馬に 国分寺があったということ。 そこは重要な拠点と認識されていたということです。 自国のテリトリーに敏感であり、隣国との争いの最 前線を徹底して守りきるという姿勢が、平和思想の 仏教を根幹にした国造りの中でも貫かれていたので すね。 こうして、この「律令制」は明治になるまで使用さ れ、廃藩置県で7県体制になっても九州の名は残った ようです。1000年間使われた言葉だもんね。「9国 になったのは824年」で、因みにこの50年後874年に 開聞岳が大噴火をして現在の形に至っています。  東京で最もポピュラーな市販の天然水といえば、 東京で最もポピュラーな市販の天然水といえば、「サントリー南アルプスの天然水」です。値段も 一番高い。そんな中、来年「北アルプスの天然水」 が発売されるそうです。 南アルプスの天然水は甲府の西隣韮崎(にらさき) にありますが、北アルプスの天然水は安曇野大町 で採取するそうです。 大町は長野オリンピックの白馬ジャンプ台がある 所で、大王わさび田でも知られるように涌水の豊 富な所です。 我が家では祝い事があるときだけ、南アルプスの 天然水でお米を研いで炊きます。古米や安い米で も高級新米のように美味しくなるのです。ポイン トは硬度。硬度が低い程お米やお茶が美味しくな ります。 私の町の水道水の硬度は95。南アルプスの天然水 は30。東京で市販されているものの中では一番低 い。そして、北アルプスの天然水は何と硬度10な んだそうです。でも、東京は販売域にないそうで 残念。  さて、硬度が低い水の極限は雨です。雨の硬度は さて、硬度が低い水の極限は雨です。雨の硬度はPM2. 5などが混ざっていない限り、基本0度で無 味無臭です。 ところで、私は東京に来てお茶が美味しいと思っ たことがありません。山川の方が美味しかったよ うな気がしてましたが、今回硬度を調べてみて納 得しました。山川の硬度は35度で、なんと南アル プスの天然水並みです。(因みに指宿は38、鹿児島 市は60〜80) 山川の水道は鰻池からとってるんだよね。雨水が 溜まってるんだから硬度が低いの当たり前だろと 思うのですが、然(さ)にあらず。湖底から湧いて いるのを取水しているのだそうです。池田湖の浅 井戸から取っている指宿より低い。  今は駐車場やアパートなどの不動産で食っている 今は駐車場やアパートなどの不動産で食っている街中の農家のおやっさんが、駐車場の隅っこに植 えている里芋を収穫していた。 今年は夏場に雨が多かったから豊作だろうなと思 って聞いてみたら「まあまあだね」と言っていた。 山川の実家では里芋を作ったことがないので、ど れくらいがまあまあなのかわからないが、見た感 じ結構芋付きは良さそうです。 ところで、豚汁にはジャガイモだと私は今だに思 っているのですが、我が家の女連中は里芋だと言 い張る。山川では里芋はあまり食されなかったせ いでしょうね、せいぜい葬式の精進料理しか思い 出せないのです。  ジムのランニングマシンをやりながら外を見てい ジムのランニングマシンをやりながら外を見ていると、目の前に周りを高層マンションに囲まれた 火の見櫓(やぐら)がある。もはや何の役にも立た ないと思われるのですが、そこにもう一つ役に立 たないものが付いている。半鐘(はんしょう)です。 除夜の鐘がもうすぐ鳴らされますが、お寺の梵鐘 (ぼんしょう)より小さいので半鐘と言うのでしょ うか? 消防設備の記念碑(モニュメント)としての役目を 担っているようですが、もしやの停電になった場 合の出番を待っているかのようです。 一方、第三次世界大戦が来春にも予想される中、 中国は真っ先にGPS衛星を無力化させる挙に出る とも言われています。そうしたら近代兵器は全く 使えません。船の航行も羅針盤に頼るしかない。  さて、今年は三の酉まであるので火事が多いのかな さて、今年は三の酉まであるので火事が多いのかなと思っていましたらさに非ず、少ないような気がし ています。12月に入って一回もサイレンの音を聞い ていません。 消防OBの知人に聞いてみましたら、早速調べてくれ ました。人口26万の当市の昨年の火災は60件、今年 はもうすぐ終わろうとしているのですが今日までに 35件だそうです。 やはり、少ない。私の感覚は当たってました。彼も ビックリしてました。 ところで近年、火災の発生はどんどん少なくなって いるようです。家庭用火災報知機が功を奏している と彼は言うのですが、IHの普及、灯油ストーブの衰 退、使い捨てライターの着火を子供が使えないよう に固くしたことなどがその原因じゃないかなと私は 思います。 この近年における火災の減少は、救急車の出動に影 響を与えていました。 最近、救急車に消防車も同行してくるのをよく見る ことがあります。救急車の要請が多過ぎて、負担軽 減のために消防車も出動しているのだろうなと思っ ていましたら、本当の理由はビックリものでした。 その理由とは、「火事が少なすぎて消防隊員の体が 鈍(なま)るから出動している」というものです。 AEDなど現場へ持って行く装備も昔に比べると増え たようですが、火災での出動がたまにしかないと緊 張感がなくなり、いざという時に支障をきたすのだ そうです。  正月早々縁起の良いものを見つけました。 正月早々縁起の良いものを見つけました。紅白の南天です。 でも、9日から東京は非常事態宣言ですって。 宣言出すよりインフルエンザと同じ5類に移せば、 全てが解決するのに、迎合はするけど決断は出来 ないんだね。ガースー器小さいぞ。  一年は春夏秋冬の四季から成るのですが、その間 一年は春夏秋冬の四季から成るのですが、その間(3ケ月)を5つに分けたのが二十四節気、それを更 に3つ(約6日)に分けたのが七十二候(しちじゅう にこう)なんだそうです。 なんでそんなに細かく分類したのでしょう。 二十四節気のキは季節の季と思っていましたら気 候の気なのですね。ですから、七十二候も気候の 候。つまり、一年の気候を表した暦(こよみ)とい うことでしょうか。 では、気候ってなんじゃ。 似た言葉に気象ってのがあります。気象とは、瞬 間瞬間の天気現象のこと。「今日は寒いね」とか、 「日本海側は今年は豪雪だね」とか。 一方、気候とは、「日本の太平洋側は雪は少ない けど乾燥するよね」など、その土地のその頃の天 気の傾向性を暦にして、生活に役立ててもらおう と考えられたのが、二十四節気、七十二候のよう です。つまり、生活の知恵です。  共産党になってからの中国は世界に害悪しかまき 共産党になってからの中国は世界に害悪しかまき散らかさないのですが、元来は日本がお手本とす る程のいい文化を持っていました。 その一つが季節の暦です。もっとも細分化された 「七十二候」で一年の最後は「鶏始乳」、1月30 日頃をいうそうです。 鶏始乳を訓読みすると「にわとりはじめてとやに つく」鶏が鳥屋に入って卵を産み始める頃(候)と いう意味で、春の訪れを予感させるものです。」 と、サイトにありました。 「にわとりの卵の旬は2〜4月で本来、鶏は冬は産 卵せず、春の気配を感じた鶏が卵を産み始める」 のがこの鶏始乳頃なのだそうです。 あれぇ!?、ニワトリって一年中玉子産んでるよね ぇ。・・・そうなんです。ここで言う「卵」とは 有精卵のことのようです。  立春(節分)を過ぎて最初の七十二候は「東風解凍」 立春(節分)を過ぎて最初の七十二候は「東風解凍」です。2/4〜2/8日のちょうど今頃。東風解凍を訓 読みすると(はるかぜこおりをとく)だそうです。 冬は陸地のほうが冷えていて、中国大陸では太平 洋側からの海風(東風)が温かさをもたらしてくれ る。極寒の大陸ならでわの春を待ち望む思いが、 七十二候の筆頭を飾っています。 ここでは東風を「はるかぜ」と読むのですね。中 国では歓迎される東風も日本では今一つ。 夏の東風(やませ)は涼し過ぎて冷害をもたらすこ ともありますし、菅原道真にとっては東風(こち) は悲哀の象徴でもあります。 「東風吹かば匂い起こせよ梅の花 主なしとて春 な忘れそ」 政争に敗れ、京から太宰府へ左遷させられる時に 詠んだものです。我が家に咲いていた梅に対して、 「主人がいなくなっても、春になったらしっかり 咲いて、東風にその香りを乗せて私に伝えてくれ よ」と。  菅原道真はかなりの秀才だったようです。居並ぶ 菅原道真はかなりの秀才だったようです。居並ぶ先輩たちを差し置いてどんどん出世して、天皇の 最側近にまで登りつめる。 でも、それが疎まれて策略にひっかかり失脚する。 左遷の引っ越し費用も出してもらえず、太宰府で はタダ働きをさせられ、2年後無念の死を遂げる。 その道真の怨念からか、彼を失脚に追いやった連 中が次々と死んでいく。 その道真の怨霊を鎮めるために菅原天神が各地に 建てられ、いつしか天才の道真にあやかって学問 の神様と崇められるようになったそうな。 山川にも天神様は有りました。参道の坂道の梅が 実る頃お祭りがあって(六月灯)、神楽殿で・・・ 何が催されたか覚えていません。当時からあまり 祭に興味がなかったらしく、危なっかしい石段を 咳切って登って行ったのは鮮明に覚えています。 それ一回きりでした。 今はもうすっかり廃れて、社屋も朽ち果てている のかなと思ってGoogle Earth を見たらまだ健在 のようです。  さて、梅とくれば竹、そして松です。おめでたい さて、梅とくれば竹、そして松です。おめでたい三種の神器です。 松は枯れることなく緑を保つことで長寿。竹はき ちんと節があることで礼節を保ち、梅は極寒の中 で咲くことから如何なる艱難をも克服できるとい うことらしいのですが、松竹梅のルーツを探って 見るとやはり中国に。 日本では目出度さの象徴とされる松竹梅も、その 発祥中国ではその意味合いは違っていたようです。  松竹梅が重用され出したのは中国宋代の文人画によ 松竹梅が重用され出したのは中国宋代の文人画による「歳寒三友」という考え方が提唱されてからだそ うです。年代で言えば11世紀後半、日本では平安時 代の後期です。 文人画とは、それまでの職業絵師がただ絵を描くだ けだったのを、文人つまり芸術家・思想家達が思い を込めて描いた絵です。 彼らは絵を描くときのモチーフには意味あるものを 使わなければならいとした。「歳寒三友」と言われ る技法で、画材には必ず松竹梅が使われた。歳寒三 友の「寒」という文字に注目です。「寒い時に親近 したいもの」という意味でしょうか。 極寒の時期(歳)にも緑を絶やさない松竹、そして花 を咲かせる梅、これこそ厳しい人生を生き抜く手本 にすべきだというのです。 ところが日本では、松竹梅は手本ではなく「縁起物」 として扱われます。何故違いが・・・その答えはネ ットのどこを探しても書いてないので、自分で考え てみます。(つづく)  日本では歳寒三友の考えが中国で生まれる前から、 日本では歳寒三友の考えが中国で生まれる前から、松竹は門松に飾られるなど大切な物とされてきま した。それに奈良時代に中国から入って来た梅が 加わる。加わったのには歳寒三友の影響があるの かもしれません。 ただ、中国では人間の生き方として在るべき姿を 松竹梅に投影しているのですが、日本では子孫繁 栄、健康長寿を松竹梅に肖(あやか)ろうとしてい る。 中国の方が真面目で、前向きで一見良さそうな気 がするのですが、わたしはそうは思いません。中 国で「松竹梅に学べ」と言っているのは、逆に読 むとそれだけ中国人は怠惰な人間が多いというこ となのでしょう。日本人にとっては寒い中でも頑 張るのは、当たり前田のクラッカーなのだ。 別に梅は寒い中を頑張って歯を食いしばって咲い ているわけじゃないよね。 自分だけ目立とうとしているんだよ。(笑) 【てなもんや三度笠】 https://youtu.be/Y7b-bSvr3no  昨日、あったまに来たことがあった。 昨日、あったまに来たことがあった。この場所を歩いていると、画像正面のマンション の管理人が自在ぼうきで路肩を掃除していた。そ のジジイはチリトリを持っていない。そう、散ら ばった吸殻をはき寄せて、下水溝にどんどん捨て ているのだ。 「そこはゴミ捨て場じゃないよ」と私が言うと、 「何をこの野郎!、俺が掃除してやってんだ。待 て、この野郎・・・!?」 大事になりそうだったので、そそくさと退散した。 背中で「うっせぇ!」と言いながら、団塊の世代と 思しきそのジジイの価値観が理解できなかった。 音楽は気持ち良くなってなんぼなので、毎日聴こ うとは思わないが、今年一番の名曲には違いない。 ↓「うっせぇわ」 https://youtu.be/Qp3b-RXtz4w 世代間断絶は必ずある。年寄り連中の悪かったと ころは、若い奴らが変えてくれるもんなんでしょ うね。・・・そうやって時代は改善されていく。 それが人類の進歩ってやつ。  ボケの花 ボケの花花としては綺麗ですが、名前が何ともかわいそう です。でも、漢字を調べたら思ってた意味とは違 ってました。でも、また疑問が一つ、 木瓜(ボケ)・・・木のウリ(瓜)って何よ。 そう言えば、秋に実がなる。それがウリに似てい て、木に成るウリだから木瓜だそうな。でも、木 瓜の本来の読みはボッカ。織田信長の家紋(木瓜 紋=ボッカもん)らしいのですがちょっとなまって ボケに。 それにしてもウリかぁ。カリンをう〜んと小さく した感じですので薬用酒にできるそうです。滋養 強壮に云々とか。  今朝は久しぶりのまとまった雨が降っています。 今朝は久しぶりのまとまった雨が降っています。これで一気に桜のつぼみも膨らんで、ポッと咲く のでしょうね。 それとは関係なく、良さげなデージーの花を見つ けました。デージーって和名あるのかなぁ。山川 でもデージーと呼んでいた。  昨日はお彼岸でした。まったりとした昼下がり、 昨日はお彼岸でした。まったりとした昼下がり、今気温は18.3度、外は春の嵐。ビール飲みなが ら窓に打ちつける雨粒をぼんやり眺めています。 甘い物が欲しくなったので昨日仏壇にあげてあっ た牡丹餅(ぼたもち)をおろしてきた。 ところで近くのみよし団子屋で買った牡丹餅、ラ ベルには「おはぎ」と書いてある。 あれぇ!?「おはぎ」って秋の呼び名じゃなかっ たっけ。どこのチラシを見ても「おはぎ」と書い てある。いつから一緒になっちゃたんだ。 秋は萩の花に肖(あやか)って粒餡(つぶあん)の 「おはぎ」。春は冬を越した小豆の皮が固くなっ ているので漉し餡(こしあん)に、牡丹の花に準( なぞら)えて「ぼたもち」と呼ぶ。 なんと風雅な日本文化。 なのに、なぜ春も「おはぎ」と呼んでんだ。ボタ モチよりオハギの方が音がきれいだからなのか。  毎朝障害児をハイテンションで送り届けるお母さ 毎朝障害児をハイテンションで送り届けるお母さんがいる。今朝はお母さんの片手に持たれたビデ オカメラがその子をずっと追っていた。 「うちの子はダウン症なんですけど4年生から専 門の学校に行けるようになったんで、ランドセル は最後なんです」と。 お母さん、万歳!!  街中の桜はかわいそうです。思うがままの枝ぶり 街中の桜はかわいそうです。思うがままの枝ぶりになれないのです。 この土日は街に人が繰り出して、昼下り2時頃に なってもファミレスは席待ちで混雑。密を避けて か外にたむろする人達も。 いいんだよコロナなんて心配しなくても。変種で あっても恐れる必要はない。人間と共存する方向 でどんどん弱毒化するわけだから。  髪菜(はっさい) 髪菜(はっさい)今日は晴天なのに遠くが見えません。春がすみ と言うよりは、黄砂のせいです。車のフロント ガラスもま黄々になります。中国の傍迷惑には ほとほと困ったものです。 原因は砂漠の拡大なのですが、日本からもボラ ンティア団体が植林に参加していますが、当の 中国は本気で緑化をする気はありません。 なぜなら、砂漠からは超高級食材が採れるから です。髪の毛にそっくりの「髪菜」と呼ばれる 藻類の植物です。デパートなんかで売っている 日本の最高級海苔の倍程します。ものすごく広 い砂漠からほんのわずかしか取れないという希 少性故でしょうか。そのために砂漠が緑化され ては困るという、何よりも金儲けを優先させる 中国人のエゴのために黄砂が減ることはなさそ うです。  散りゆく桜にため息をつきながら、ふと視線を 散りゆく桜にため息をつきながら、ふと視線を下ろすと、貝紫色の花大根が今を盛りと咲いて いました。 別名を「諸葛菜(しょかっさい)」とも言うそう です。三国志の諸葛孔明が戦地での食料として 植えたということですが、食べられるのですね。 パスタなどの色添えに良いかもしれません。季 節柄ボンゴレビアンコ(あさりパスタ)かな。  ボンゴレ(貝)ビアンコ(白)、つまり白ワインで蒸 ボンゴレ(貝)ビアンコ(白)、つまり白ワインで蒸した貝とその汁をパスタにあえる。 と言っても一から作るのはめんどいので、出来合 いのソースで気分だけ味わいます。 我が家は最近生パスタに凝ってます。ソースも少 しリッチな1人前入りのものを、いずれも特売の 時買いだめして・・。 さて、花大根のパスタですが、いいですよ。癖の ない味ですのでもっとたくさん入れても良かった かな。茎は固そうだったので葉と花だけをちぎっ て、麺が茹で上がって火を止める直前に入れます。 花大根はサラダでも食べられるそうなので、生の 花を上に散らしました。 見た目が「春〜!」です。「贅沢〜ぅ!」 貧乏人でも貧乏人なりの贅沢ができる。心の贅沢 に予算は必要なしです。  パスタで我が家の一番人気はカルボナーラ (Car パスタで我が家の一番人気はカルボナーラ (Carbonara)。基本は卵とチーズと黒コショウ、それ にトッピングとして豚の塩漬けしたやつとかが付 きます。 carboneは木炭、炭焼き職人がパスタを作れば、 手に付いた炭がパスタに混ざってこんな風になる だろうと。 粋な名前の付け方です。(単純 ?) 全体的に黄色味がかっているのは卵のせいだった のですね。味噌ラーメンに生卵を入れるのと同じ 発想だ(!?)。この色合いに花大根はピッタシです。 休日食事当番の私ですが、このカルボナーラ、時 々お昼に作ります。ですが初めて「おいしい」と 言われました。花大根の威力です。見た目の贅沢 です。 ソース青の洞窟、生麺150g、一人前締めて292円 (税込)でカミさんのご機嫌取れました。(笑) 単に茹でたパスタを皿に盛りつけてから出来合い のソースをまぶすのではなく、フライパンにオリ ーブオイルを敷いてパスタとソースと花大根を炒 めています。画像の上部に湯気が立っています。 |